2016年今年もよろしくお願いします

1月 01

あけましておめでとうございます。

昨年は新規メンバーも増え、多くの昇級・昇段者が誕生しました。本年も引き続き稽古に精進し、より一層の充実した千里剣心会の活動にしていきたいと思います。昨年、稽古を見学に来たいただいた方々の再訪問もお待ちしております。本年もよろしくお願い申し上げます。

千里剣心会で楽しく、厳しく剣道をしませんか。新田南小学校体育館で毎週日曜に稽古を行っています。

1月 01

あけましておめでとうございます。

昨年は新規メンバーも増え、多くの昇級・昇段者が誕生しました。本年も引き続き稽古に精進し、より一層の充実した千里剣心会の活動にしていきたいと思います。昨年、稽古を見学に来たいただいた方々の再訪問もお待ちしております。本年もよろしくお願い申し上げます。

10月 24

米国ボレル・ミドルスクールの生徒たちが第九中学校に短期留学でやってきました。10月17日の稽古には、日本の伝道文化、剣道を見てみたいということで、1名の少女が訪問し、剣道を初体験しました。

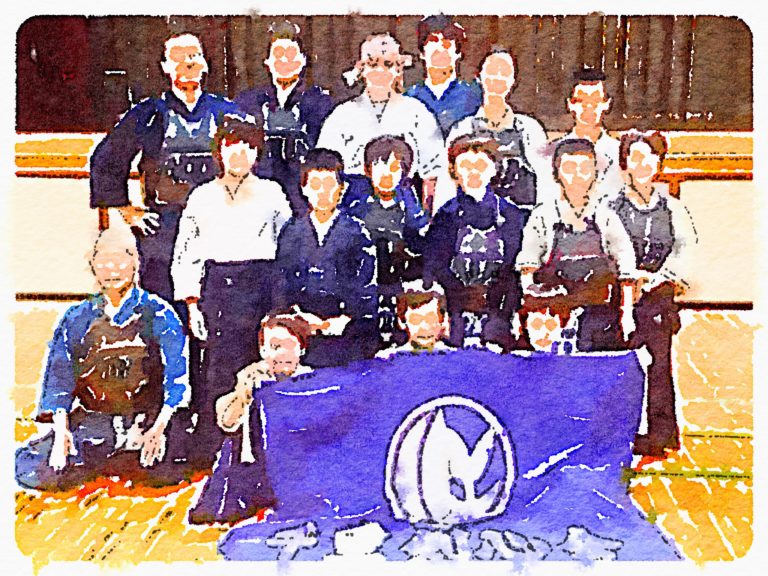

日頃、千里剣心会の稽古で集合写真を撮ることはありませんが、せっかくの機会ですので集合写真を撮りました。生徒たちは、海外から友達が見学に来るというので、練習前はそわそわしていました。

金髪の少女がとても気になる様子の生徒たち。しかし、しっかりと見本を見せるという意識を持って稽古に取り組んでくれました。

短期留学のアメリカの少女が訪問したのをきっかけに集合写真を撮りました。

今回、剣道をまったく知らない海外の人々に、どのように剣道の魅力を伝えるか、剣道において礼法とはどういう意味を持つかを見つめなおす機会となり、教える側にとっても有意義な時間を過ごすことができました。

子供たちが、こうした機会をきっかけに、自らが住む日本および、日本が誇る「剣道」という文化をしっかりと語れることの意味を考えてもらえれば、うれしく思います。

10月 17

短期留学でアメリカから来る少女に体験稽古を提供することになりました。全日本剣道連盟による剣道の解説ビデオ(英語バージョン)も参考になりますが、ここでは、もう少しビギナー向けの解説動画を準備してみました。

Kendo-Guide.Comでは、剣道について英語でいろいろ解説が書かれており、メンバー用にNewsletterも発行しているようです。

http://www.kendo-guide.com

7月 12

剣道選手の打突の動きは、高速カメラでも捕らえるのがやっとというほどすばやいです。Skijournal社が剣道選手の打突字の足の動きをわかりやすい動画にしていますので紹介します。ビデオの中で、高段者の打突では攻め崩しの後に近い間合いから打つので足を高く上げないというコメントが出てきます。

動画は閲覧できなくなりました

高段者の究極の面一本として、作道先生の面一本を続けて紹介いたします。ビデオのストップボタンを押して打突の瞬間を捉えるのさえ、難しいほど打ち出しから打突終了までは一瞬です。

剣道選手打突の仕組み SKijournal

2022.09.追記。1分46秒時の作道先生の面打突は、縁を切ったところで相手の一瞬の居つきをまっすぐに打突しています。この一瞬までの攻め合いと、静から動への切り替え等、見ごたえのある攻防です。

3月 31

平成26年度 千里剣心会活動報告

本会の今年度における活動(定例稽古はのぞく)は下記のとおりです。

平成26年5月24日 小学生昇級審査会(於:大阪市立修道館)

6月15日 新田南こども教室

6月22日 地区審査会(於:大東市民体育館)

7月27日 夏期審査会(於:舞洲アリーナ)

8月9日 中学生昇級審査会(於:大阪市立修道館)

9月15日 豊能地区剣道講習会(於:豊中市立武道館ひびき)

9月27日 指導法講習会(於:大阪府立体育会館)

11月22日 小学生昇級審査会(於:大阪市立修道館)

12月21日 平成26年千里剣心会納会

平成27年1月4日 寒稽古(於:大阪市中央体育館)

1月10日 豊中市剣道協会新年懇親会(於:ホテルアイボリー)

1月11日 平成27年千里剣心会初稽古

1月12日 冬期審査会(於:大阪市中央体育館)

1月17日 中学生昇級審査会(於:大阪市立修道館)

2月8日 指導者研修会(於:豊中市立武道館ひびき)

3月21日剣道高段位受審者対象講座(於:大阪市中央体育館)

3月28日 中央審査会(於:大阪市中央体育館)

3月29日 平成26年度千里剣心会総会

以上

◆定例稽古

| 稽古日 | 場所 |

|---|---|

| 4月13日(日曜日) | 新田南小学校 |

| 4月27日(日曜日) | 新田南小学校 |

4月は入学式や選挙で練習日が少なくなっています。

| 稽古日 | 場所 |

|---|---|

| 5月11日(日曜日) | 新田南小学校 |

| 5月18日(日曜日) | 新田南小学校 |

| 5月25日(日曜日) | 新田南小学校 |

| 稽古日 | 場所 |

|---|---|

| 6月1日(日曜日) | 新田南小学校 |

| 6月8日(日曜日) | 新田南小学校 |

| 6月15日(日曜日) | 新田南小学校 (子ども教室に参加) |

| 6月22日(日曜日) | 新田南小学校 |

| 6月29日(日曜日) | 新田南小学校 |

見学者、飛び入り参加者歓迎いたします。

6月15日(日曜日)午前中に新田南こども教室を行います。

ご参加ください。

***保護者の方々へ***

本日(5月25日)の稽古時に回覧した資料「安全で効果的な剣道授業の展開(ダイジェスト版)」は、授業協力者及び保健体育科教員が、安全で効果的な授業を行うために現場で活用できるよう、平成25年度武道等指導推進事業の一環として全日本剣道連盟により作成されたものです。

下記のリンクから入手できます。

日本剣道連盟>安全で効果的な剣道授業の展開「資料編」ダウンロード

* PDF版 安全で効果的な剣道授業の展開 ダイジェスト版『資料編』(PDFファイル:526KB)

| 稽古日 | 場所 |

|---|---|

| 7月6日(日曜日) | 新田南小学校 |

| 7月13日(日曜日) | 新田南小学校 |

| 7月27日(日曜日) | 新田南小学校 |

| 稽古日 | 場所 |

|---|---|

| 8月3日(日曜日) | 新田南小学校 |

| 8月10日(日曜日) | 新田南小学校 |

| 8月24日(日曜日) | 新田南小学校 |

| 8月31日(日曜日) | 新田南小学校 |

8月17日はお盆休みとして稽古はお休みです。

| 稽古日 | 場所 |

|---|---|

| 9月7日(日曜日) | 新田南小学校 |

| 9月14日(日曜日) | 新田南小学校 |

| 9月21日(日曜日) | 新田南小学校 |

| 9月28日(日曜日) | 新田南小学校 |

| 稽古日 | 場所 | 当番 |

|---|---|---|

| 10月5日(日曜日) | 新田南小学校 | mm |

| 10月12日(日曜日) | 新田南小学校 | omr |

| 10月19日(日曜日) | 新田南小学校 | fd |

| 10月26日(日曜日) | 新田南小学校 | omt |

| 次回当番 | nt |

| 稽古日 | 場所 | 当番 |

|---|---|---|

| 11月2日(日曜日) | 新田南小学校 | nt |

| 11月9日(日曜日) | 新田南小学校 | mm |

| 11月16日(日曜日) | 新田南小学校 | omr |

| 11月23日(日曜日) | 新田南小学校 | fd |

| 11月30日(日曜日) | 新田南小学校 | omt |

| 次回当番 | nt |

| 稽古日 | 場所 | 当番 |

|---|---|---|

| 12月7日(日曜日) | 新田南小学校 | nt |

| 12月21日(日曜日) | 新田南小学校 | mm |

| 次回当番 | omr |

* 12月21日は納会です。

| 稽古日 | 場所 | 当番 |

|---|---|---|

| 1月11日(日曜日) | 新田南小学校 | omr |

| 1月18日(日曜日) | 新田南小学校 | fd |

| 1月25日(日曜日) | 新田南小学校 | omt |

| 次回当番 | nt |

| 稽古日 | 場所 | 当番 |

|---|---|---|

| 2月1日(日曜日) | 新田南小学校 | nt |

| 2月8日(日曜日) | 新田南小学校 | mm |

| 2月15日(日曜日) | 新田南小学校 | omr |

| 2月22日(日曜日) | 新田南小学校 | fd |

| 次回当番 | omt |

| 稽古日 | 場所 | 当番 |

|---|---|---|

| 3月1日(日曜日) | 新田南小学校 | omt |

| 3月22日(日曜日) | 新田南小学校 | nt |

| 3月29日(日曜日)★ | 新田南小学校 | mm |

| 次回当番 | omr |

★はH26年度千里剣心会の総会を19:30から開催します。

*3月8日と3月15日は体育館が使えないためにお休みです。

2月 20

常総剣道大会の模範稽古の様子がYouTubeにアップされていました。日ごろの稽古の参考になりますので、ご覧ください。

注目していただきたいのは、最初の切り返しの稽古です。

・しっかりと振りかぶり、

・しっかりと前後に移動しながら元の場所まで戻り、

・正面うちの際に縁を切らず一息で打ち切っている点

常に意識すべきことです。

1月 01

1月の稽古始は、1月11日(日曜日)です。

12月 20

今週末は、今年最後の稽古日となります。

つきましては日頃の稽古の成果をご家族の方々に披露し、

一年の稽古納めの表彰する納会を予定しています。

途中入会の生徒が多いため、全員が表彰対象ではありませんが、

入会以来頑張って稽古に通ったお子さんには図書カードをプレゼントする予定です。

納会のスケジュールは下記の通りです。

ご都合がよろしければ、日頃の稽古の成果を見にいらしてください。

* 納会の様子を写真に撮影し、千里剣心会のホームページで紹介したいと考えています。事前に使用する写真についての許可を得る予定ですが、

お子さんの写真が掲示されることに抵抗を持つ方は、申し出てください。

18:00〜 準備、準備体操

18:30〜 稽古開始

19:00〜 納会開始

◾️新入会生徒の稽古披露

1) 立礼・座礼

2) 帯刀姿勢と構え(中段)

3) 足さばき(前後左右)

4) 素振り:正面素振り(前進後退)

5) 跳躍素振り

6) 正面打ち(踏み込み足)

◾️ 防具組 生徒

木刀による剣道形

19:30〜

◾️大人稽古の見学

・切り返し

・正面打ち/小手面打ち/面体当たり引き面

・面/小手に対する応じ技

・相掛かり

19:50〜

◾️ 表彰

1) 昇級昇段の報告

2) 皆勤賞・精勤賞の発表

◾️ 先生方から一言

◾️ 写真撮影

20:10 終了

11月 14

なつめ社から出版されている「もっとうまくなる剣道」から、剣道がうまくなる7つのポイントを抜粋し、簡略にまとめて記しました。

コメントは、書籍中のコメントではなく、本記事作成者の独自見解です。

1.学生時代にすべきこと

・駆け引きをせずに正々堂々と相手を攻める

・できるだけたくさんの業(わざ)を覚える。

フェイントなどで試合に勝つためだけの技法を磨けば、1本をとるチャンスは増えるかもしれませんが、相手の中心を攻めていく意識を持つことが将来の強く美しい剣道へつながります。また、この時期は技術の体得スピードが速く、どんどん技術を体得することが出来るので、ひとつの得意技に偏ることなく、様々な技の体得にトライするのがよい。

コメント:

小学生、中学生、高校生と、一口に学生といっても様々ですが、まずは基本に忠実な構え、足さばきが大切です。基本が出来ていないのに技の修得ばかり優先させるのは望ましくありません。一方、基本が出来ていないから技の練習をすべきでないかというと、違います。背伸びして練習し、また基本に戻って練習することの繰り返しの中で、基本の重要性が理解できるようになっていくのだと思います。

2.自分の性格を活かした剣道をする

性格の向き不向きはなく、自分の持ち味を活かすこと。剣道は自分の持ち味を活かせる、数少ない精神性の高いスポーツである。

気が強い性格の選手は、「前へ前へ」という気持ちが働きすぎ、不用意に前へ出て一本取られることが多くなる。逆に気の弱い性格の選手は、ここぞの決断が遅れ、なかなか技を出せない傾向がある。しかし、それぞれの性格には良さがあるので、たとえば気が優しすぎる性格であれば、慎重に相手選手の心身の動きを見極められるという特性として伸ばせばよい。

コメント:

自分の特徴を活かすということは、剣道に限らずほかのスポーツでも、社会人として仕事をしていく上でも重要なことだと思います。何が自分を活かす個性であるのかを把握することは難しいことでもあります。修練を積む中で、自分を見つめることで個性の活かし方というものが徐々にわかってくるものなのではないでしょうか。

3.身長の低い選手は足を使う

足さばきを駆使し、自分に有利な間を作り出すこと

剣道では、自分と相手選手の接触は竹刀を介して行われ、直接的な力と力のやり取りは少ない。同じ武道である柔道のように体重別によるクラス分けが存在しない。

身長の高い選手に比べ、身長の低い選手はリーチが短いために不利だと捉えられるが、前後左右に足さばきを上手に使うことで、身長の低い選手は、動作が俊敏で小回りが効く利点を活かし、「間」をうまく使うことで、フィジカル面でのハンディを克服できる。

コメント:

「間合い」は、私がもっとも大切に思っていることのひとつです。相手と自分の距離を推し量り、相手には不利だが自分には有利な状況を作り出すことは、勝負の鉄則です。上述の話題の中では、物理的な距離(自分有利の間)を作り出すために足捌きを使って動くことを薦めていますが、「自分に有利な間」には、心理的な間、時間的な間などもあります。

4.試合では感情的にならないこと

感情をうまくコントロールし、自分の力を最大限に活かすことが大切です。相手選手からどのような技を仕掛けられても平常心でいられるように、日ごろからタフな精神を養う練習(掛かり稽古など)が必要です。

コメント:

これもまた、剣道に限ったことではないでしょう。自分の感情をコントロールすることは、自分の能力を最大限に発揮する上でとても大切なことです。

5.相手の呼吸を乱す方法

「おりゃ~」と気合の大声を発する間に攻撃はなく、気合をかけた後の勢いを利用して攻撃は生じる。これを逆手に取り、相手が気合を入れようとした瞬間に竹刀の剣先を動かして相手の気を引くことで、相手選手はこちらの動きに反応して瞬時に呼吸を止めます。これを繰り返すことで次第に相手の呼吸は乱れてきます。

がむしゃらに打つだけでなく、心理的に相手を攻めることも重要です。

6.試合が膠着したら「大技」を出す。

レベルが拮抗した選手同士の試合では、技のスピード面で大きな差はなく、お互いに攻めあぐねる状況が生じます。最初は「勝ちたい」だった気持ちが次第に「負けたくない」となり、守備一辺倒になりがちです。このようなときに大きく振りかぶって打つ「大技」を用いると、思ってもいない状況に相手選手は「ハッ」と動きを止めることがあります。この「死に体」となった瞬間を逃さずに打ち抜きます。

7.試合後には反省する

「勝ちに不思議な勝ちあり、負けに不思議な負けなし」という格言があります。自分自身のことは気がつかないこともありますが、試合を見ていた仲間や先輩、先生などの言葉を聞いて、謙虚に足りなかった部分を補う練習をすることが大切です。

以上、「もっとうまくなる!剣道 (スポーツVシリーズ) 単行本(ソフトカバー) – 2007/12/14 卯木 照邦 著」より

コメント:

全体的に小中学生の試合を念頭に置いた内容でしたが、日ごろの稽古を行ううえで参考になることも書かれていました。

10月 11

水戸藩出身の大日本武徳会” 大日本武徳会剣道範士、内藤高治(ないとうたかはる)先生は、高野佐三郎先生と共に剣道界に大きな影響力を持ち、「西の内藤、東の高野」と言われていたそうです。その内藤先生の講話録から日本剣道形について語った言葉を引用します。

元来、形の必要なる所以は、体を備え、気合い・呼吸・着眼・間合・足踏み・手の内・刃先・刃筋等の理を知覚せしむるのが根本である。

一通りの形だけでの練習では役に立たない。故に形を教授するには十分練習して教授しないと立案の趣旨と相違の点も生じて、教える人の動作により同じ形がいろいろに変化するから形の講習は易いようではなかなか至難である。

<中略>

我を去って講習し、この道の研究上有益なることを習う者に知覚せしむること肝要なり。

含蓄のある言葉です。

最後の言葉は、自らが教える立場に立ってより含蓄のある言葉に聞こえてきます。